Шаляпин Казанда

«…Взгрустнулось маленько, как прочитал в письме о твоем пребывании в Казани. Как перед глазами вырос в памяти моей этот прекраснейший (для меня, конечно) из всех городов мира — город. Вспомнил всю мою разнообразную жизнь в нем: счастье и несчастье, будни и масленицы, гимназисток и магазинок, ссудные кассы и сапожные мастерские и чуть не заплакал, остановив воображение у дорогого Казанского театра»

Ф.Шаляпин, из письма М.Горькому

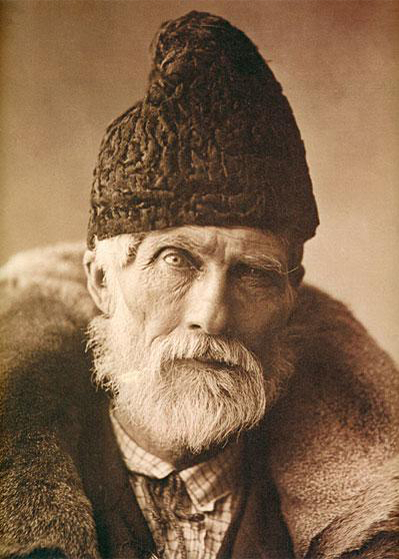

Яков Мамонов был в то время знаменит по всей Волге, как «паяц» и «масленичный дед». Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с черными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна, – «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжелым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь. Его крепкие шутки, смелые насмешки над публикой, его громовый, сорванный и хриплый голос, – весь он вызывал у меня впечатление обаятельное и подавляющее…

Очарованный артистом улицы, я стоял пред балаганом до той поры, что у меня коченели ноги и рябило в глазах от пестроты одежды балаганщиков.

– Вот это – счастье, быть таким человеком, как Яшка! – мечтал я.

Не решусь сказать вполне уверенно, что именно Яков Мамонов дал первый толчок, незаметно для меня пробудивший в душе моей тяготение к жизни артиста, но, может быть, именно этому человеку, отдавшему себя на забаву толпы, я обязан рано проснувшимся во мне интересом к театру, «к представлению», так непохожему на действительность.

– Тяни за смычком!

Я старательно «вытянул» за скрипкой несколько нот, тогда регент сказал:

– Голос есть, слух есть. Я тебе напишу ноты – выучи!

Он написал на линейках бумаги гамму, объяснил мне, что такое диез, бемоль и ключи. Все это сразу заинтересовало меня. Я быстро постиг премудрость и через две всенощные уже раздавал певчим ноты по ключам. Мать страшно радовалась моему успеху, отец остался равнодушен, но все-таки выразил надежду, что если я буду хорошо петь, то, может быть, приработаю хоть рублевку в месяц к его скудному заработку. Так и вышло: месяца три я пел бесплатно, а потом регент положил мне жалованье – полтора рубля в месяц.

…Отец решил, что из меня «ни черта не выйдет», и отдал меня в ученье к сапожнику Тонкову, моему крестному отцу.

Я и раньше бывал у Тонкова, ходил к нему в гости с моим отцом и матерью. Мне очень нравилось у крестного. В мастерской стоял стеклянный шкаф, и в нем на полках были аккуратно разложены сапожные колодки, кожи. Запах кожи очень привлекал меня, а колодками, хотелось играть. И все было весьма занятно. А особенно нравилась мне жена Тонкова. Каждый раз, когда я приходил, она угощала меня орехами и мятными пряниками. Голос у нее был ласковый, мягкий и странно сливался для меня с запахом пряников; она говорит, а я смотрю в рот ей, и кажется, что она не словами говорит, а душистыми пряниками. Позже, когда я приезжал в Казань, уже будучи артистом, встречаясь с этой женщиной и разговаривая с нею, я испытывал от ее сдобного голоса то же самое ощущение воздушных мятных пряников.

Отдавая меня сапожнику, отец внушал:

– Научишься шить сапоги – человеком будешь, мастером, заработаешь хорошие деньги, и нам от тебя – помощь!

Я пошел в сапожники охотно, будучи уверен, что это лучше, чем учить таблицу умножения, да еще не только по порядку, а и вразбивку...

– Ну, – сказал мне отец, – теперь ты грамотный! Надо работать. Ты вот по театрам шляешься, книжки читаешь да песни поешь! Это надобно бросить…

Пьяный, он подзывал меня к себе, долбил череп мой согнутым пальцем и все внушал:

– В двор-рники!

И, наконец, он объявил мне:

– Я тебя пристроил в ссудную кассу Печенкина! Сначала без жалованья, а после получишь, что дадут.

И вот я сижу за конторкой ссудной кассы, сижу с девяти часов до четырех. Приносят разные невеселые люди кольца, шубы, ложки, часы, пиджаки, иконы; оценщик оценивает все это в одну сумму, назначает к выдаче другую; происходят споры, торг, кто-то ругается, кто-то плачет, умоляя прибавить, ссылаясь на болезнь матери, смерть сына, а я пишу квитанции, думаю о театре. Прослужив два месяца бесплатно, я стал получать жалованье по 8 рублей в месяц. Служба была глубоко противна мне, но я гордился тем, что зарабатываю и помогаю матери жить.

…Позже отец устроил меня писцом в уездную земскую управу, и теперь я ходил на службу вместе с ним. Мы переписывали какие-то огромные доклады с кучей цифр и часто, оставаясь работать до поздней ночи, спали на столах канцелярии.

И вот настал желанный вечер. Я пришел в сад раньше всех, забрался в уборную, оделся в мундир зеленого коленкора с красными отворотами и обшлагами из коленкора же, натянул на ноги байковые штаны, называвшиеся лосинами, на сапоги надел голенища из клеенки, вымазал себе физиономию разными красками, но за всем этим не очень понравился сам себе. Сердце беспокойно прыгало. Ноги действовали неуверенно.

Настал спектакль. Я не могу сказать, что чувствовал в этот вечер. Помню только ряд мучительно неприятных ощущений. Сердце отрывалось, куда-то падало, его кололо, резало. Помню, отворили дверь в кулисы и вытолкнули меня на сцену. Я отлично понимал, что мне нужно ходить, говорить, жить. Но я оказался совершенно неспособен к этому. Ноги мои вросли в половицы сцены, руки прилипли к бокам, а язык распух, заполнив весь рот, и одеревенел. Я не мог сказать ни слова, не мог пошевелить пальцем. Но я слышал, как в кулисах шипели разные голоса:

– Да говори же, чертов сын, говори что-нибудь!

– Окаянная рожа, говори!

– Дайте ему по шее!

– Ткните его чем-нибудь…

Пред глазами у меня все вертелось, многогласно хохотала чья-то огромная, глубокая пасть; сцена качалась. Я ощущал, что исчезаю, умираю…